Lettre à Pythoclès ÉPICURE

|

Epicure à Pythoclès, salut…

–

Cléon m’a apporté une lettre de toi…

|

Il y a encore plusieurs autres explications possibles qu’on découvrira sans peine, pourvu qu’on se laisse guider par les phénomènes terrestres, et qu’on soit capable d’embrasser d’un regard l’ensemble des choses qu’on peut concevoir à leur ressemblance dans le ciel. Que si l’éclair devance le tonnerre dans les orages, c’est parce que les corpuscules propres à produire l’éclair s’échappent des nuages aussitôt qu’ils ont été frappés par le vent, tandis que le vent ne produit le tonnerre qu’un peu après, en roulant à travers les nuages. C’est peut-être aussi que, l’éclair et le tonnerre tombant en même temps, l’éclair nous parvient avec plus de vitesse, tandis que le tonnerre va plus lentement ; car c’est ce que nous voyons arriver sur la terre pour certains corps que nous apercevons à distance frappant d’autres corps dont le son ne nous parvient qu’après. La foudre peut se produire par suite du rassemblement de beaucoup de vents, de leur tourbillonnement violent, de leur embrasement, de la brisure du courant dans l’une de ses parties et de la chute violente qui s’ensuit vers les lieux inférieurs, cette brisure ayant lieu parce que les lieux voisins sont rendus plus denses par la compression des nuages. La foudre peut encore se produire, de même que le tonnerre aussi, par la chute et le tourbillonnement du feu qui, devenu trop abondant, se condense en souffle, se trouve par-là plus fort, et brise les nuages, faute de pouvoir avancer une fois qu’il les a déjà poussés les uns contre les autres. Il y a encore beaucoup d’autres explications possibles de la foudre. Qu’on tienne seulement le mythe à l’écart, et l’on y parviendra, pourvu qu’on se laisse conduire par les phénomènes dans les inférences sur les choses cachées… Traduction d’Octave Hamelin, publiée dans la Revue de métaphysique et de morale en 1910 . Lettre Extraite du Livre X des Vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce.

|

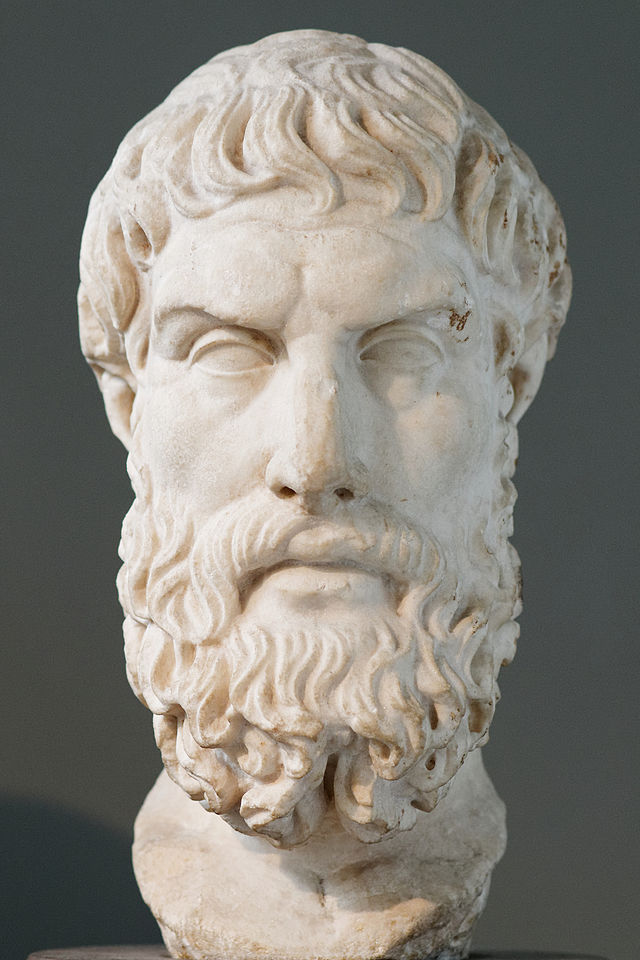

ÉPICURE Épicure – AthènesÉpicure vécut de 341 à 270 avant J.-C. Né à Samos de parents athéniens, il fonde son école à Athènes, le « Jardin », en 306 avant J.-C. La philosophie grecque était alors dominée par les deux grandes écoles qui avaient recueilli l’héritage de Platon et d’Aristote : l’Académie et le Lycée. Le bonheur individuel de l’homme était l’idéal qu’Épicure assignait à la philosophie. Quand Épicure fonda son école à Athènes, en 306 avant J.-C., la vie culturelle de la Grèce était dominée par les deux grandes écoles qui avaient recueilli l’héritage de Platon et d’Aristote : l’Académie et le Lycée. Épicure eut clairement conscience qu’il lui fallait mener sa bataille philosophique contre elles et contre la culture dont elles étaient l’expression. Aussi la formation de sa pensée fut-elle déterminée non pas seulement par la crise que traversait alors la civilisation grecque, mais plus encore par la nécessité d’opposer un système philosophique solide au prestige de ces deux écoles. Si le choix de l’idéal qu’il assignait à la philosophie – le bonheur de l’homme – était une réaction naturelle à la désagrégation de la ville-État dans laquelle l’homme-citoyen avait trouvé traditionnellement la possibilité de se réaliser et de satisfaire ses aspirations, sa polémique s’engageait contre les écoles qui n’avaient pas su inventer de solutions adaptées à cette mutation et aux difficultés qu’elle engendrait. C’est pourquoi Épicure n’opposa pas à ses adversaires une culture différente de la leur, mais un nouveau genre de vie, une manière distincte de concevoir le monde et l’homme. Ainsi s’explique qu’Épicure ne cherche pas une originalité absolue dans les éléments singuliers qui composent l’ensemble de son système – au contraire, peu de systèmes sont aussi largement tributaires de la spéculation philosophique antérieure que le sien : de Démocrite à Aristote, des sophistes aux cyrénaïques. L’un des mérites d’Épicure fut de savoir harmoniser ces éléments disparates en un ensemble cohérent. Graziano ARRIGHETTI, « ÉPICURE (~341-~270) »

|

|

|

Des nombreux traités que le Grec Épicure (341-270 av. J.-C.), un des auteurs les plus prolixes de l’Antiquité, écrivit sur la nature, il ne reste que trois lettres de présentation de sa pensée qui nous sont parvenues grâce au doxographe Diogène Laërce. Si étudier la nature est important, ce n’est pas tant en vue de constituer une science physique, au sens moderne du terme, que pour connaître les mécanismes à l’œuvre dans la matière afin de pouvoir se débarrasser des craintes – de la mort et des dieux – que ne peut manquer d’engendrer l’ignorance. La cohérence de la pensée d’Épicure apparaît ainsi dans ce résumé que les disciples devaient toujours avoir à l’esprit : le monde infini et éternel est explicable, et le comprendre est la seule possibilité que nous ayons de pouvoir mener une vie heureuse. Francis WYBRANDS, « LETTRES, Épicure »

|

|

La lettre à Pythoclès : Un univers sans dieuxLa lettre à Pythoclès, dont l’authenticité a parfois été contestée, est une application de la physique aux « météores » (foudre, cyclones, tremblements de terre, vent, pluie, arcs-en-ciel…), c’est-à-dire à tous les phénomènes qui nous étonnent et qui donnent lieu à des superstitions pourvoyeuses d’insécurité et de craintes infondées. C’est par superstition que les hommes s’imaginent que les cieux et les dieux leur envoient des signes sur lesquels ils devraient régler leurs vies. Enfin, la dernière lettre, à Ménécée, résume l’essentiel de la doctrine morale d’Épicure. Elle renferme la doctrine du « quadruple-remède » (tetrapharmakos) formulée par Philodème dans Contre les sophistes et contenue dans les quatre premiers fragments des Maximes capitales : « Le dieu n’est pas à craindre ; la mort ne donne pas de souci ; et tandis que le bien est facile à obtenir, le mal est facile à supporter. » Seule la philosophie peut nous mener sur la voie du bonheur. Différer de philosopher, parce que l’on considère qu’il n’est pas encore temps ou qu’il n’est plus temps, c’est différer d’être heureux. Il y a donc urgence : dieux, mort, souffrance sont là, toujours prêts à nous détourner du bon chemin. Les dieux, étant immortels, ne se préoccupent pas des affaires humaines. Quant à la mort, elle « n’est rien pour nous » : elle « n’existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu’elle n’a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus ». Si le plaisir est le souverain bien, il ne faut toutefois pas confondre la thèse d’Épicure avec celle des tenants de l’école cyrénaïque, tel Aristippe, car seule la philosophie peut nous permettre de parvenir à jouir réellement d’une vie heureuse, exempte des maux et des craintes auxquels sont en proie ceux qui n’ont en vue que les jouissances passagères et les joies éphémères. Figure éponyme du sage antique, Épicure fait partie intégrante de ceux qui, dans l’Antiquité, se seront mis à l’école de la philosophie inaugurée par Socrate. Francis WYBRANDS, « LETTRES, Épicure »

|

|

Lettre à Pythoclès – Lettre à Pythoclès – Lettre à Pythoclès -Lettre à Pythoclèe … |