|

|

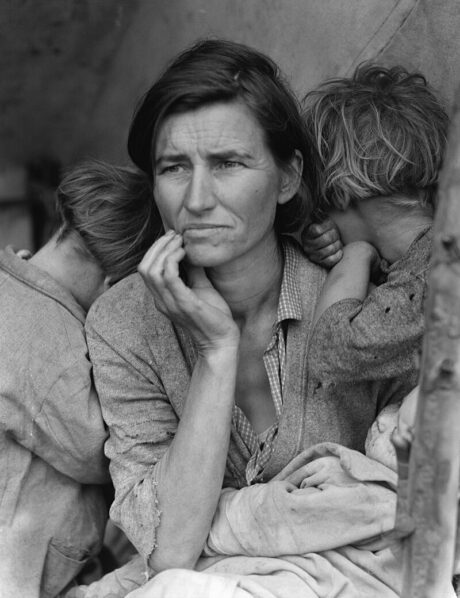

| Portrait de Florence Owens Thompson avec plusieurs de ses enfants connu sous le titre Migrant Mother (Mère migrante), et prise par Dorothea Lange en Californie (États-Unis), en 1936. La légende originale était « Ramasseurs de pois ruinés en Californie. Mère de sept enfants, âgée de 32 ans. » Selon des études ultérieures cette femme n’était pas ramasseuse de pois, mais une fermière fuyant le Dust Bowl. Elle fait partie d’une série de photographies commandées par la Farm Security Administration pour convaincre le peuple américain de la nécessité de réformes du New Deal suite à la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis |

II. L’intemporalité et la mémoire visuelle

L’une des forces majeures du noir et blanc réside dans sa capacité à abolir le temps.

Les photographies en couleurs situent souvent une scène dans une époque précise par les tons, les modes vestimentaires ou les palettes dominantes d’une décennie. En revanche, le noir et blanc suspend cette contextualisation immédiate.

Comme le rappelle Susan Sontag :

« Toutes les photographies sont des memento mori. »

En noir et blanc, cette fonction mémorielle se radicalise : le spectateur perçoit moins une époque qu’une permanence.

Roland Barthes, dans La Chambre claire (1980), soulignait que la photographie atteste toujours du « ça a été ».

Le noir et blanc, par son abstraction, renforce cette dimension universelle et intemporelle de l’image photographique.

–

III. L’âme et l’émotion révélées

Le noir et blanc, enfin, possède une force émotionnelle singulière.

En retirant la couleur, il recentre l’attention sur l’expression, les gestes, la matière et le regard.

Ted Grant l’a formulé en ces termes :

« Quand vous photographiez les gens en couleur, vous photographiez leurs vêtements. Quand vous photographiez en noir et blanc, vous photographiez leur âme. »

Ce dépouillement, loin de réduire la photographie, l’enrichit.

Il crée un espace d’interprétation où le spectateur projette ses propres émotions.

Les portraits en noir et blanc, notamment, témoignent de cette intensité particulière : ils semblent davantage révéler qu’ils ne montrent.

–

Donc :

La photographie en noir et blanc ne peut être réduite à une simple survivance du passé.

Elle est un choix esthétique et philosophique qui privilégie la lumière, la forme et l’émotion sur la séduction chromatique.

Par son dépouillement, elle condense et amplifie l’essence du visible.

Elle demeure ainsi un langage autonome, distinct de la couleur, capable de transcender le temps et de toucher à l’universel.

En définitive, le noir et blanc est moins une absence qu’une présence différente : il n’imite pas le réel, il en propose une lecture sensible et intemporelle.

–

- Barthes, Roland. La Chambre claire : Note sur la photographie. Paris : Gallimard, 1980.

- Sontag, Susan. Sur la photographie. Paris : Christian Bourgois, 1979 (traduction de On Photography, 1977).

- Dubois, Philippe. L’Acte photographique. Paris : Nathan, 1990.

- Rouillé, André. La Photographie : Entre document et art contemporain. Paris : Gallimard, 2005.

- Adams, Ansel. The Negative. Boston : New York Graphic Society, 1981.

- Adams, Ansel. The Print. Boston : New York Graphic Society, 1983.

- Cartier-Bresson, Henri. Images à la sauvette. Paris : Verve, 1952.

- Doisneau, Robert. Trois secondes d’éternité. Paris : Contrejour, 1979.

- Newhall, Beaumont. The History of Photography. New York : Museum of Modern Art, 1982.

- Szarkowski, John. Looking at Photographs. New York : Museum of Modern Art, 1973.

- Frizot, Michel (dir.). Nouvelle histoire de la photographie. Paris : Bordas, 1994.

Allauch : Un village en Provence – Allauch : Un village en Provence

La photographie en noir et blanc : une esthétique de l’essentiel

La photographie en noir et blanc : une esthétique de l’essentiel

Non membre du non jury, tu as bien mérité et gagné ta médaille en N&B. Pas besoin d’aller loin pour toucher à l’universel – je pense fortement à Giono, même s’il ne me semble pas s’être aventuré si loin vers Marseille…

Merci Gérard…

Giono demeurait principalement à Manosque, je ne sais pas s’il avait une complicité avec Marseille…

très belles photos

Merci Myriam !!!