De l’album : Subliminal Messages

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

| LES AMANTS DU BUNKER – 05 : 20 | |

Composition pour :Piano, Contrebasse électrique, Batterie épurée (Grosse caisse, Charleston, Cymbales, Gong), Guitare jouée à l’archet électronique, Bruits d’ambiance, comme dans un bunker. |

|

1345789

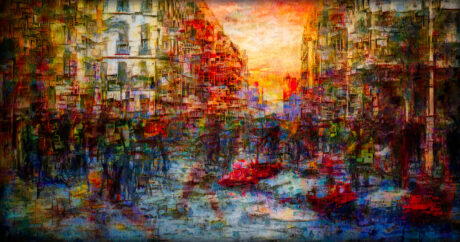

Les Amants du Bunker:C’était entre 1947 et 1948. La guerre avait cessé et le pays soignait tant bien que mal ses meurtrissures… Sur la plage de La Verne, près de La Seyne-sur-Mer, les traces du conflit étaient toujours visibles, elles le seraient encore longtemps. Depuis 1743, il existe sur la pointe de Mar-Vivo la batterie de Fabrégas. Plusieurs fois remaniée et mise aux normes, en 1888, elle est déclassée. Toutefois, il y subsistera un poste photo-électrique à feu-chercheur destiné à l’éclairage de la baie des Sablettes. Au début de l’année 1944, l’armée allemande y installe plusieurs pièces d’artillerie antiaérienne ainsi que deux casemates, destinées à la défense maritime : la batterie Seeadler (ou de La Verne, pour les Français). Sabordé par l’occupant, le 26 aout 1944, le lieu est abandonné. C’est ici, dans l’un des blockhaus, que se déroule une partie de notre histoire.

Heinrich était un déserteur de la Vermarcht et vivait, caché, dans une cabane abandonnée située dans les collines avoisinantes. La base sous-marine du bassin Vauban à Toulon fut sa dernière escale, certainement au milieu de l’année 1943. C’est à cette occasion qu’il put définitivement disparaitre de l’équipage et échappa à cette idéologie mortifère qu’il ne put jamais soutenir. Il incarnait un homme d’honneur et le gouvernement, pour qui il guerroyait, d’honneur, n’en possédait pas une once. Il survivait péniblement grâce à de petits boulots et de maraudes, sans jamais regretter sa décision de fuir l’armée.

Depuis la libération, il trouvait du travail plus facilement, il y avait tant à faire ou à reconstruire ; pêcheur, agriculteur, mécanicien, maçon ou électricien, tout lui convenait.

Il conversait en français, sans accent germanique, uniquement une légère intonation de l’est de la France, on le pensait Alsacien. Homme cultivé, il sut lire les livres que les « anti-culture » nazis avaient brulé.

Il n’était pas blond et encore moins aryen, au sens où l’entendait le Reich. Il demeurait, néanmoins, un officier sous-marinier, très bien noté de la « Deutsche Marine », pourtant un de ces soldats qui ne s’accordait pas avec la hiérarchie et il portait déjà en lui la culpabilité à venir de toute une nation.

Contraint d’abandonner sa cabane pour des raisons de sécurité, il avait trouvé, après moult errances, refuge dans ce bunker déserté. Les soldats, avant de fuir, avaient proprement saboté ou démonté l’armement, laissant en l’état quelques infrastructures secondaires. Il demeurait là, précaire, depuis le début du printemps de 1945. La région bénéficie d’une météo clémente et le froid y est beaucoup moins vif qu’en Rhénanie-du-Nord–Westphalie, où il naquit trente-trois ans auparavant. Un lit de caserne, encore en état, lui servait de couchage, un simple réchaud à gaz de cuisine, avec la mer pour salle de bain et garde-manger ; la pêche à cette époque était facile et bonne. La bâtisse bétonnée le protégeait des rares pluies et du mistral, souvent mordant. Ainsi allait la vie d’Heinrich le solitaire.

D’elle on ne sait pas grand-chose simplement qu’elle se nommait Hannah et logeait dans une villa du Chemin du Bord de Mer à Fabrégas. Un tatouage sur son avant-bras gauche en disait suffisamment long. Une survivante. Rescapée d’un camp, peut-être Auschwitz, dont jamais elle ne parlait. Après l’évacuation du camp, elle accomplit ce périple libérateur qui l’amena à Paris, où plus personne ne l’attendait. Toute sa famille avait disparu au nord de l’Allemagne dans le froid, la nuit, les cris. La maison de ses parents avait été vendue à d’honnêtes citoyens bien français. Ces gens-là, profiteurs, collaborateurs et résistants de la dernière heure, ne l’ont pas laissé entrer quand elle voulut récupérer quelques effets personnels qui, par miracle, n’auraient pas disparu… Irrémédiablement, les souvenirs de son enfance ne subsisteraient plus que dans sa mémoire. En 1947, elle quitte la capitale et arrive sur la côte où, gamine, elle venait en vacances, chez de lointains cousins du sud de la France. Eux, de discrets commerçants seynois, passèrent la guerre avec la peur pour compagne, mais ont échappé à la déportation. La demeure, coquette, se situe à une centaine de mètres de la plage et son architecture correspond à celle du début du XXe siècle. Son jardin, sous les pins vert sombre tordus par les bourrasques, surplombe la mer avec, en limite de la falaise, une balustrade à l’Italienne en terre cuite couverte d’une peinture blanche écaillée qui a du mal à résister aux assauts des embruns, du soleil et du vent, laisse apparaitre le rouge sang de l’argile solidifiée.

Hannah était, une belle femme, svelte, brune et ses yeux d’un bleu irréel regardaient, bien souvent, au-delà de l’horizon ; ils gardaient en eux ce qu’ils n’auraient jamais dû voir. Son visage portait les stigmates des jeunes gens qui ont déjà trop vécu. Avant son odieux voyage, il devait refléter une douceur absolue.

Elle vivait de l’argent que son père, avait réussi à placer en Suisse. Très vite, sachant ce qu’il se passait en allemagne, il comprit que leurs vies allaient vers l’incertitude du lendemain et qu’il faudrait, si la guerre éclatait, certainement, fuir Paris.

Désœuvrée, elle attendait sûrement de pouvoir rejoindre ce pays qui serait le sien. Il tardait encore à l’être, mais il représentait son seul avenir possible.

Pour tromper l’ennui, les interminables promenades le long de la mer restèrent longtemps son quotidien. De cette manière, elle suivait les chemins qui la conduisaient parfois au-delà des Sablettes, même jusqu’à Saint-Mandrier-sur-mer quand elle s’absentait la journée. Un matin, elle partit à Tamaris sur les pas de George Sand dont elle lisait tous les ouvrages. Elle vit, au loin, les épaves du sabordage et sentit monter en elle une terrible mélancolie, songeant à tout ce qui avait été détruit. Elle passait, dans ses escapades, inévitablement sur la Plage de La Verne, non loin du bunker moins abandonné qu’il n’y paraissait. Ainsi allait la vie d’Hannah, la mélancolique. Heinrich et Hannah  Il serait difficile de compter le nombre de fois qu’ils se sont croisés sans se regarder, surtout quand la bonne fortune des rencontres a un comportement des plus malicieux. Il serait difficile de compter le nombre de fois qu’ils se sont croisés sans se regarder, surtout quand la bonne fortune des rencontres a un comportement des plus malicieux.Noyés dans leurs souvenirs, bons ou tragiques, ils regardaient sans voir. Perdus dans leurs culpabilités, elle d’avoir survécu et lui de s’être enfui, leurs horizons s’étaient terriblement rétrécis, à tel point qu’ils ne contemplaient plus que leurs pieds. Difficile la rencontre quand on en est à ce point de désespérance et que la confiance en soi s’est évaporée au fil du temps.

Mais, les histoires tiennent à peu de choses et il suffit d’une pichenette pour en changer le cours.

La chiquenaude s’est mise en place cent vingt-trois ans auparavant, quand la graine pugnace d’un pin d’Alep (Pinus halepensis) a, un jour de pluie, choisi de vivre.

Quand on connait les chemins tortueux du bord de mer, on sait que les racines traçantes de ce pin affleurent et, avec l’érosion, finissent par sortir de terre. Un bien joli piège pour les pieds fragiles d’une citadine. Ainsi, le hasard espiègle entre en scène et il suffit d’une seconde d’inattention, où l’on décide de lever la tête pour admirer les moutons blancs sur la mer, pour que le déroulement du conte bascule tout autant que la dame, et ce dans un seul élan !

L’escarpin s’est entiché d’une racine qui la fait choir, de toute sa hauteur, à proximité du soldat qui surveillait sa ligne, silencieusement, entre deux pointus.

Vingt dieux, la belle chute, tout un spectacle ! Rien de tel pour sortir de sa torpeur un sous-marinier aux yeux rivés sur un fil de pêche désespérément immobile.

Branle-bas de combat ! Une dame vient de s’échouer sur le rivage ! Il est vrai que le bruit de cet atterrissage forcé et le cri qui s’ensuit emballe le cœur du sous-marinier comme si l’approche d’un torpilleur lui avait été annoncée en timonerie !

L’homme, un peu débraillé se précipite. « Ich… Geht es Ihnen gut? »

Mauvais réflexe linguistique qui provoque le recul instinctif de l’accidentée !

« Ja, ich bin OK. Danke. » (Le ton est vif !)

Le voilà qui insiste :

« Sind Sie Deutsche? »

– Nein, ich bin Französin ! (Un peu plus vif)

– Pardonnez-moi… la surprise sans doute…

– Êtes-vous allemand ?

– Oui… (long silence)

– Que faites-vous ici ?

– J’ai fui l’Allemagne…

– Pourquoi, êtes-vous juif ?

– Non, j’ai déserté…

Il y a un long silence durant lequel elle se masse les mains et le tibia meurtris. Puis il l’aide à se relever et s’ensuivent les phrases inévitables à cette situation…

Rien de cassé ? Non ! Vous êtes sûre ? Oui ! Avez-vous mal ? Bien sûr que oui ! Vous saignez, vous devriez nettoyer. Non, ça ira…

Avez-vous soif ? Oui.

Il lui tend une bouteille d’eau qui attendait dans l’eau rafraichie par un mistral persistant. Elle boit quelques gorgées… Ils restent là, quelques temps, muets. Heinrich s’assit à une distance respectueuse qu’elle apprécia. « Merci, je vais rentrer chez moi, me soigner. » Elle lui tend la bouteille quasiment vide, les émotions donnent toujours une pépie de tous les diables !

– Je comprends. Répondit-il simplement.

Sans un mot ni un regard, elle repart en direction de Fabrégas…

– auf Wie… Au revoir. Lui dit-il

Elle ne répond pas. Il la suit du regard jusqu’au bout de la plage où elle finit par disparaitre derrière un Tamaris en fleur.

Pour une première rencontre, c’en est une peu banale. Elle a eu le mérite de les distraire de la routine et de leurs pensées mélancoliques…

Elle : « que fait-il là ce type ? Son français est parfait. » Lui : « Qui est-elle et comment se fait-il qu’elle parle allemand. »

Ainsi, tous deux s’interrogèrent à leurs propos, l’imagination avait repris du service, il était temps !  Hannah mit beaucoup de temps avant de revenir sur le chemin côtier, mais la curiosité, taquine, finit souvent par l’emporter. Elle passa plusieurs fois devant le bunker sans le revoir, peut-être était-il rentré chez lui, en Allemagne. Elle était à la fois rassurée et déçue ; l’histoire de ce déserteur attisait son intérêt. Hannah mit beaucoup de temps avant de revenir sur le chemin côtier, mais la curiosité, taquine, finit souvent par l’emporter. Elle passa plusieurs fois devant le bunker sans le revoir, peut-être était-il rentré chez lui, en Allemagne. Elle était à la fois rassurée et déçue ; l’histoire de ce déserteur attisait son intérêt.Heinrich travaillait dans la journée et ne pouvait être là pour la croiser, mais ne cessait de penser à elle. Ce fut un dimanche matin, en aout, que leurs destins allaient de nouveau s’enchevêtrer.

À cette époque il n’y avait que très peu de monde sur cette plage et il avait réussi à se fondre dans le décor. Très peu lui posaient de questions et il avait appris à éviter les réponses.

Assis sur l’avancée en béton, Heinrich fumait une cigarette américaine, Lucky Strike, avec la fameuse bouteille d’eau à portée de main. Elle arrivait prudemment, évitant les racines meurtrières, vêtue d’un tailleur strict légèrement austère. Il la vit de loin et son cœur s’est mis à bondir dans sa poitrine comme un cabri des collines. Elle, aussi, l’avait aperçu, mais ne laissa rien transparaitre, et fit tout son possible pour ne pas le regarder. Dès qu’elle fut à sa hauteur, il se leva, pris d’un courage qu’il n’aurait su prévoir.

« Bonjour, comment allez-vous ? Bien remise de votre chute ? »

– Bonjour… (le ton, bien que solennel, semblait plus guilleret) oui, ça va, bien qu’une douleur persiste un peu. (Elle s’approcha)

– Je suis tranquillisé, je craignais que votre blessure ne soit plus importante… Un verre de vin, ça vous dit?

– Oui, je veux bien, s’il est frais, il fait chaud aujourd’hui.

– Il l’est ! Asseyez-vous ici, vous serez à l’ombre.

– Vous vivez ici ?

– Pour l’instant… Les soldats fuyant le lieu n’ont pas tout emporté, j’ai trouvé plus haut dans les ruines une cache avec du vin bouché. Il semble que les officiers de ce poste avaient bon goût. J’ai là un vin blanc de Chablis qui me paraît tout à fait honnête. Je l’ai mis dans la mer à rafraichir depuis ce matin, qu’en pensez-vous ?

Elle eut, un moment, une étrange sensation, depuis bien longtemps elle lâchait prise, ce qui l’effraya un peu.

– Je n’en pense que du bien. (Une pensée fugace pour son père lui traversa l’esprit, il aimait le bon vin et l’avait initiée aux différents crus).

Elle vint s’assoir. Il lui tendit un verre qui provenait des ruines, mais semblait neuf.

Le vin présentait une belle couleur « or vert », caractéristique du chardonnay. Il se servit puis trinqua à la bonne santé et au bon rétablissement de la jambe endolorie.

Elle huma le vin, le nez était frais, minéral avec une touche de fruit blanc. En bouche le terroir se confirma, c’était un grand cru, un vin qui ne devait pas avoir plus de cinq ans. Cela faisait bien longtemps qu’elle n’avait pas goûté un tel nectar. L’étiquette très abimée ne donnait que peu d’indications quant à sa provenance. Comment était-il arrivé là ? Cela demeurait un mystère.

Elle contemplait avec insistance et curiosité le bunker.

« Vous regardez ma « belle » résidence et, certainement, vous vous demandez comment il est possible de vivre ici. »

– Non, à une période de ma vie, il aurait été pour moi un véritable paradis, si j’avais eu le choix.

– Que vous est-il arrivé ?

– Je suis juive et ai été déportée.

Un long silence s’installa. Seul le bruit des vagues comblait le vide laissé par la dernière phrase. Il remplit à nouveau les verres. Ils burent ainsi en silence, profitant de chaque gorgée.

Heinrich connaissait les cruautés et les exactions du 3e Reich envers les juifs, mais dans les sous-marins l’information restait parcellaire. Depuis, de terribles nouvelles lui étaient parvenues malgré son isolement. Mais tout demeurait encore assez flou dans son esprit quant à la réalité de ces événements. Comme beaucoup, il était dans le déni et allait bientôt apprendre la terrifiante vérité.

« J’ai déserté, car je ne comprenais plus la politique de ce gouvernement. Au début, comme beaucoup, j’ai réellement cru que l’on œuvrait pour l’Allemagne. Puis au fil du temps après des missions plus meurtrières les unes que les autres, surtout le déshonneur du torpillage d’un navire-hôpital, les ordres sont devenus incohérents. J’ai eu cette terrible révélation, nous n’œuvrions pas pour notre patrie, mais pour un seul homme le Führer. » Elle l’écoutait sans rien dire, pensive, buvant à petite gorgée…

Le soleil arrivait. La luminosité et la chaleur sur le béton devenaient difficiles à supporter…

Hannah tourna la tête et lui dit :

« Je dois vous quitter et me rendre aux Sablettes, je vous remercie pour le vin, il est très bon. »

– Je suis content qu’il vous plaise, je n’ai pas une grande connaissance en ce domaine. Je n’ai pas grand-chose à faire aujourd’hui, puis-je vous accompagner ?

– Pourquoi pas, chemin faisant vous me conterez votre histoire…

Il s’attendait à tout sauf à une réponse positive de sa part… La surprise fut telle qu’il trébuchât en se redressant. Elle pouffa de rire

– Tout de même, vous n’allez pas tomber ?

Ils se mirent à rire de franchement. Le vin, quand, on demeure raisonnable, met du baume au cœur. La pente du sentier, à cet endroit, reste un peu rude. Pierres et racines occupent le sol et rendent la progression chaotique. Un caillou roule sous un pied tandis qu’une racine tente de déstabiliser l’autre. Il n’y a que les enfants pour courir, pieds nus, sur ces sentes malcommodes. Cependant tomber n’est pas rare, les mains et les genoux en sont les premières victimes.

Afin de prévenir une chute et de nouveaux hématomes, Heinrich lui tendit son bras qu’elle attrapa sans trop réfléchir et ne le lâcha plus de tout le trajet.

Le paysage est insolite. Sur la droite, restent encore les ruines de la base militaire et ses décombres et, sur la gauche, une pinède qui semble infinie. Dans la colline, quelques villas closes aux toits rouges attendent patiemment les vacances des Seynois et des Toulonnais. Plus que quelques pas, et ils se dirigeront sur la droite, un sentier qui mène, en premier lieu à la Plage de la Vernette et, ensuite, à Mar-Vivo en passant devant cette somptueuse villa, que l’on nomme ici « le château ».

C’est au moment de bifurquer qu’Heinrich commença à parler. Il fit son récit d’une traite. Comme si toutes ces années de solitude s’étaient accumulées et ne demandaient qu’à surgir. Il lui conta tout… ses parents, sa jeunesse en Allemagne, son adolescence, de l’école militaire à son premier embarquement. La guerre en mer du Nord et les torpillages des vaisseaux alliés. Les naufragés dans l’eau glacée et leurs désespoirs, les blessés et les morts. La peur panique des grenades sous-marines, la puanteur du bateau. Sa haine immodérée pour un commandant soumis aux ordres donnés par des imbéciles qui n’avaient jamais vu la mer et encore moins une bataille sous-marine. Son rejet total du régime nazi et l’émergence de son désir de désertion, surtout sa décision, quand il apprit qu’à Köln il n’y aurait plus personne pour l’attendre. En une demi-heure, il lui fit faire le tour de sa guerre et s’arrêta quand ils arrivèrent à Mar-Vivo. Il acheva son récit par l’avarie de son navire, dans le détroit de Gibraltar, qui le conduisit à Toulon. Enfin, son évasion tranquille, le cœur léger, dans les ruelles de la vieille ville. Comment avait-il survécu jusqu’ici ? il n’en dit rien, ça n’avait, pour lui, aucune importance. Il s’était libéré d’un joug insoutenable. Sur la plage, ils restèrent un instant, paisibles, à contempler la mer. « Je dois me rendre chez la grand-tante de mes cousins, elle a besoin de mes services. »

– Je comprends… Je peux vous attendre, nous rentrerons ensemble, si vous le voulez bien.

– Sachez que je vais en avoir pour un long moment ;

– Cela n’a aucune importance, je vous attendrai ici, sur la plage.

– D’accord, mais si vous trouvez le temps interminable, je comprendrai que vous rentriez chez vous et passerai vous saluer à mon retour.

– Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais vous attendre.

Elle lâcha son bras puis s’engouffra dans une ruelle.

Heinrich s’allongea sur le sable. Cela faisait une éternité qu’il n’avait été si serein. Il supposa s’être endormi un long moment.

Le Bunker. Le soleil s’était enfui de l’autre côté de la pinède et le ciel commençait à s’embraser quand Hannah arriva, un paquet à la main. – Vous n’êtes pas rentré ? Vous m’avez trop attendue, je serai passé vous voir à mon retour !

– Non, j’en ai profité pour me détendre et me reposer, profitant du beau temps et de la mer. Votre visite s’est bien passée ?

– Oui, j’ai aidé à la rédaction de papiers administratifs qu’une dame âgée ne saurait remplir. Je me demande qui compose ces formulaires qu’il faut relire plusieurs fois pour en traduire la teneur. Pour me remercier, elle m’a offert des olives en provenance d’une oliveraie, près de Belgentier.

– J’adore les olives. Enfant, j’en ai mangé quand nous allions à Nice prendre le soleil, avec ma sœur et ma mère qui était d’une santé fragile.

– Vous avez une sœur ?

– J’avais une sœur et une famille…

– Pardonnez-moi, je suis si maladroite parfois.

– Ce n’est pas grave. Il y a longtemps qu’ils ont tous disparu.

Il s’engagea sur un autre chemin pour rentrer, celui qui passe dans la colline. Elle ne fut pas surprise, car elle le connaissait. Dès qu’ils quittèrent le boulevard de la Verne, le chemin se fit plus rude. Elle prit l’initiative de s’accrocher à son bras. Ils marchèrent un long moment en silence, profitant du paysage maritime au soleil couchant.

Ce fut quand ils longèrent le mur d’enceinte d’une villa surplombée d’une tour ouverte sur la mer, rappelant les vieilles bastides provencales, qu’elle commença son histoire.  Miraculeusement, elle et sa famille avaient échappé à la rafle du Vél’d’Hiv de 1942. Mais depuis leur quotidien était la peur d’être dénoncés et embarqués, on ne sait où. Si bien que son père mit tout en œuvre pour rejoindre le sud de la France, chez les cousins seynois. Miraculeusement, elle et sa famille avaient échappé à la rafle du Vél’d’Hiv de 1942. Mais depuis leur quotidien était la peur d’être dénoncés et embarqués, on ne sait où. Si bien que son père mit tout en œuvre pour rejoindre le sud de la France, chez les cousins seynois.Il savait que la villa du bord de mer était souvent libre en hiver et que les cousins les accueilleraient avec le plaisir et ainsi de perpétuer la tradition d’une solidarité millénaire.

Sans être parfaitement sûre, ce refuge, un peu à l’écart, serait plus paisible que l’appartement parisien du 16e arrondissement.

Tout débuta assez bien et ils purent, sans trop d’encombres, monter dans le train Gare de Lyon. C’est à Mâcon que le voyage prit une tournure dramatique. La Gestapo embarqua inopinément pour un contrôle des passagers.

Les faux papiers, achetés fort chers par son père, n’étaient pas de très bonne qualité, et il fallut peu de temps à cette milice pour les reconnaître. La violence de l’arrestation fut abominable, mais elle passa sur les détails.

Ils furent d’abord séparés et incarcérés à la prison Montluc à Lyon. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent entassés dans un wagon à bestiaux en direction de la mort : Auschwitz.

Tout ce qui arriva ensuite, elle le lui raconterait plus tard.

Quand ils arrivèrent au bunker, le soleil était passé derrière le Cap Sicié et le ciel avait revêtu son habit du crépuscule.

« Il reste du vin blanc, peut-être vous aidera-t-il à finir votre histoire !» (Heinrich semblait troublé. Il avait, lui aussi, besoin de vin pour entendre la suite.)

– Je crois bien qu’il va m’en falloir un peu…

Il descendit sur les rochers et plongea sa main dans l’eau pour récupérer la bouteille matinale, en prenant soin d’en remettre une autre au frais, un Château Malartic-Lagravière de 1938. La température de l’eau n’étant pas glaciale, il serait, dans une heure, parfait pour une dégustation estivale.

Il ramena de sa « cuisine » le peu qu’il avait : du pain de la veille, deux boites de sardines à l’huile, un saucisson sec de l’Ardèche, un peu de fromage de chèvre et quelques pêches tardives. Hannah, ouvrit son bocal d’olives vertes belgentiéroises…

|

Un peu d’histoire …–

Je connais ce lieu depuis mon enfance, mes grands-parents maternels et paternels avaient, chacun, une villa. Conséquemment, je me suis baigné plusieurs années à la plage de la Verne et y retourne épisodiquement.

Gamins, nous étions fascinés par les vestiges de la Seconde Guerre mondiale, principalement les ouvrages laissés par l’armée allemande. Toutefois, l’un d’entre eux nous impressionnait plus que les autres. Il se trouvait très proche du rivage, et à cette époque, presque intact. Il semblait sans fond. Nous l’approchions avec prudence, prêts à déguerpir au moindre bruit suspect. Pour sûr qu’il y avait des revenants là-dedans, tous tapis dans l’ombre enclin à nous saisir si nous restions trop près; c’était les revenants de cette guerre qu’ils avaient perdue et dont on ne nous parlait jamais. De nos jours, il est muré, on y a enfermé les fantômes à jamais. Hélas, il est inévitablement tagué, copieusement et minablement, démolissant ainsi tout son mystère.

En réalité, il s’agit d’une casemate de flanquement, que nous appelions «Le Bunker». C’est une partie du complexe militaire de la batterie de côte de Fabrégas (ou de La Verne), situé sur la commune de La Seyne-sur-Mer, plus exactement à la Pointe de Mar-Vivo. Un terrain militaire dont la construction débute en 1695;

Vue aérienne verticale de l’ancienne batterie de Fabrégas ou de La Verne. 1958 Une première batterie est construite en 1695, dans le cadre d’un programme de défense des rades de Marseille et Toulon établi par Antoine Niquet. A partir de 1743 une redoute en pierres sèches est mentionnée associée à la batterie, dite alors de La Verne, avec logement et magasin. Un rapport de 1794 précise que la batterie est en deux parties, à barbette, avec deux casernes pour le logement du gardien et des canonniers et un magasin à poudre à l’arrière de la batterie de gauche. Il n’est pas mentionné de mur d’enceinte en front de terre. En 1813, la batterie de Fabrégas est remise aux normes, sous l’autorité du colonel Dianous, directeur des fortifications de Toulon et du chef du génie Tournadre: un mur de retranchement crénelé est construit, formant à la gorge un front bastionné « couronné », les bâtiments antérieurs y sont intégrés et adaptés, y compris une partie du retranchement de l’ancienne redoute, excepté le magasin à poudres, laissé dehors remplacé par un nouveau intra muros. La commission d’armement des côtes de 1841 conserve la batterie de Fabrégas dans laquelle des travaux d’amélioration sont projetés à partir de 1846, et réalisés de 1847 à 1853. Ils consistent en la construction d’un réduit de batterie dans l’enceinte, soit un corps de garde crénelé type 1846 n°1 (pour 30 hommes) , et en la réorganisation de la banquette et du parapet de l’épaulement. La batterie est désarmée et déclassée en 1888, mais un poste photo-électrique à feu chercheur éclairant la baie des Sablettes y est installé à partir de cette date, comme celui de Marégau, auquel il est coordonné. Pendant la seconde guerre mondiale, début 1944, l’occupant allemand installe dans la batterie abandonnée un point d’appui de défense antiaérienne dit batterie Seeadler (ou de La Verne, pour les français) et codé Stp Tor 047. Quatre cuves béton pour canons Flak de 105mm y sont installées, sur l’enceinte de l’ancienne batterie, complétées par deux cuves pour pièces de 2cm de défense rapprochée en avant sur le cap, le poste de direction de tir étant bâti sur le corps de garde 1848-1853. Deux casemates de flanquement en béton type R670 pour pièces de marine de 75mm complètent le dispositif, qui emploie en tout 130 hommes logés dans des baraquements. Sabordée à sa reddition le 26 aout 1944, la batterie allemande est abandonnée. Les ruines du mur crénelé de 1813 et du corps de garde de 1848-1853 sont rasées après 1975. |

| Signaler un problème – Report a problem |

Il ne comprenait plus son pays, mais savait, la guerre à présent terminée, qu’il lui était maintenant possible d’y retourner, pourtant, cette éventualité demeurait pénible ; sa famille avait disparu dans les terribles bombardements de Köln le 28 juin 1943 et son statut de déserteur était une difficulté supplémentaire.

Il ne comprenait plus son pays, mais savait, la guerre à présent terminée, qu’il lui était maintenant possible d’y retourner, pourtant, cette éventualité demeurait pénible ; sa famille avait disparu dans les terribles bombardements de Köln le 28 juin 1943 et son statut de déserteur était une difficulté supplémentaire. Hannah

Hannah Hannah se demanda si dans le « tous » il y avait une bienaimée. Il était, trop tôt pour le lui demander. Intérieurement, elle s’en voulait d’avoir parlé de sa sœur alors que dans son récit il avait mentionné la disparition de sa famille.

Hannah se demanda si dans le « tous » il y avait une bienaimée. Il était, trop tôt pour le lui demander. Intérieurement, elle s’en voulait d’avoir parlé de sa sœur alors que dans son récit il avait mentionné la disparition de sa famille.